Уэйн МакГрегор. Биография

11.07.2017

Стив Пэкстон «История и будущее импровизации»

25.07.2017

Уэйн МакГрегор. Биография

11.07.2017

Стив Пэкстон «История и будущее импровизации»

25.07.2017

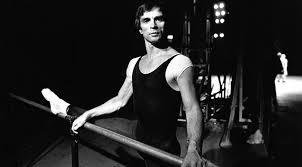

«Через препятствия к смерти» Одно из последних интервью Рудольфа Нуреева

Имя Нуреева навсегда останется в истории балета как почитателя и преданного хранителя традиций классического танца, а также смелого и увлеченного реформатора старых, отживших его форм. Воспитанник Вагановского училища, солист Кировского театра, оказавшись в 1961 году на Западе, Рудольф очень быстро впитал в себя все то лучшее, что раньше ему было недоступно. Божественный дар изысканного танцовщика, врожденная музыкальность, поразительные артистические способности в сочетании с высочайшей дисциплиной, работоспособностью и одержимостью позволили ему подняться на высшую ступень балетного Олимпа.

Имя Нуреева повсюду ассоциировалось с ослепительным талантом русского танцовщика, который не только покорил весь мир, но и внес в балет Запада все лучшее, что было в русском балете. Создавая спектакли (а их теперь после недавней парижский премьеры «Баядерки» стало 13), Рудольф воплощал в хореографии свое уникальное богатство, которое обрело особую лучезарность от слияния русской и западной танцевальных школ. Нуреев дал классическому балету мощный импульс, свободу, искренность, современность, красоту жизни. Его спектакли, несомненно, будут жить еще очень долго, и в них будет жить Рудольф Нуреев.

Склоняя голову перед памятью великого артиста, приведу фрагмент интервью, которое Рудольф дал мне на сцене Парижской Оперы примерно год тому назад. Надеюсь, это позволит читателю почувствовать масштаб и многогранность удивительного дарования Нуреевa, самобытность и яркость этой личности, стремительность и страстность жизни, которая, словно симфоническая оратория, вдруг в апогее оборвалась.

— Ваш балет «Ромео и Джульетта» меня шокировал своеобразием трактовки отдельных сцен. Возможно, есть и другие суждения?

— Этот спектакль после премьеры на фестивале в Лондоне мы повезли в Перте в Австралию. Из Сингапура мы летели вместе с Майей Плисецкой. Она на несколько дней задержалась в Перте и посмотрела балет. Потом мы с ней встретились, и она сказала: «Как это у вас получается? Откуда все?» Ей понравилась и драматургия спектакля, и все танцевальные па. Она была очень довольна.

— А как вы оцениваете свой спектакль?

— Думаю, что я хорошо прочитал Шекспира. Понял, что важно и что не важно. Здесь главное — драма. Это бег через препятствия к смерти. А почему вас шокировала моя постановка?

— В сцене гибели Меркуцио, где в партитуре Прокофьева, словно предсмертные удары сердца, звучат трагические оркестровые такты, ваш Ромео с друзьями устраивает комедию. Они шутят и издеваются над умирающим Меркуцио, а затем импровизируют церемонию его похорон.

— Но Меркуцио много раз прикидывался убитым. Поэтому ему уже не верят, как в той известной сказке про волков.

— В вашем спектакле очень гнетуще выглядят декорации. Словно могильные каменные плиты, на сцене часто появляются огромные черные колонны. Как возникло ваше творческое содружество с Эзио Фриджерио, который оформил балет?

— Я видел его спектакли. Фриджерио сделал необыкновенными постановки Штреллера. Он удивительно оформил «Свадьбу Фигаро». В театре Пикколо его «Арлекино» Сальваторе Падроне — спектакль незабываемый. Вот я и попросил его оформить мой балет в Лондоне. Это было во время съемок фильма «Валентино». Сейчас вы видите вторую версию балета. Фриджерио нравятся эти черные декорации.

— А вам?

— Думаю, что это хорошо придумано. Эти колонны, обелиски, они говорят о смерти. Это не для музыки Дриго. Здесь музыка мясистая, тяжелая.

— Что значит для вас музыка Прокофьева?

— Прокофьев — это дар Божий. Все хореографы и танцовщики каждое утро должны молиться трем композиторам — Чайковскому, Прокофьеву и Стравинскому. Ведь благодаря этой триаде балет стал искусством.

— Сегодня рядом с разными стилями классического балета разрастается многообразие направлений авангардного танца. Основы классики и авангарда противоречивы, как Монтекки и Капулетти. Что вы думаете об авангардном танце?

— Он нужен. Это новый язык, это «думай по-новому, хотя не знаешь, что откроешь». Может быть, смерть танцу? Но мы с этим должны идти вперед, даже если это приведет к самоуничтожению танца. Однако я считаю, что классический балет должен себя защищать. Нужно создавать прекрасные спектакли, как это делает великолепная труппа Пале Гарнье, демонстрируя, каким может быть классический танец.

— И все-таки, может ли, на ваш взгляд, авангардный танец вытеснить классический?

— В эстетическом плане нет. Это только вопрос финансов. Классический балет может умереть, если он будет стоить очень дорого и театры и государство не смогут за него платить.

— Каким вы видите классический танец в будущем?

— Это зависит от гения, который придет. Спасибо Баланчину! Он создал американский балет. Баланчин очень увлекался мюзик-холлом. Из этого жанра он взял какие-то движения и формы и придумал новый танцевальный язык. Иную лексику после него создал Вилли Форсайт. Он внес в классический танец стиль «диско». Есть Иржи Килиан, у которого, я сказал бы, самые «золотые» уши. Он превращает метафоры в движения. Килиан слышит музыку и видит движения. Пол Тейлор тоже новатор танца. Будущее танца — в тех гениях, которые придумают новый язык.

— В 1989 году вы были в Ленинграде. Какие у вас сохранились впечатления?

— Неприятные. Все эти последние тридцать лет страна и танцевальное искусство не развивались, стали не лучше, а хуже. Русские танцовщики — очень высокомерные. Все пропитало какой-то идиотской рекламой: в России — самая лучшая танцевальная школа и самый лучший балет. Но теперь это не так. Нет прежней культуры.

— Вы окончили Вагановское училище, овладели основами русской танцевальной школы. Могли бы вы ее сравнить с французской?

— Это те же па. Их и называют, и делают так же. Сказать, какая школа лучше, трудно. Нужно смотреть, сравнивать. Лучшей школы, в общем-то, нет. Я был очень доволен, что рано уехал на Запад. Я был в «Ковент-Гарден», видел, как там работают. У них все совершенно по-иному, чем в России. Я был в Америке, работал в «Балле-Тиэтр». И каждый педагог мне дал что-то свое, для меня новое.

Когда я приехал на Запад, то первым делом отправился в Копенгаген посмотреть, как танцует Эрик Брун. Вот это школа! Я был счастлив, что он позволил мне быть возле него, видеть, как он работает, его технику. Нужно расширять свой кругозор. Русская школа страдает узостью и бедностью, там нет свободы в мышлении и танце. Это — долгая палка. Педагоги учат не технике, а манеризму. Поэтому и спектакли в России очень манерные, в них много кривляния.

— Рудольф, вы не только выдающийся танцовщик, но и плодотворный хореограф. На лучших сценах мире с большим успехом идут ваши многочисленные спектакли. Теперь вы еще известный дирижер. Как открылось это ваше новое и уникальное дарование?

— Уникальное? Не знаю. Когда ставишь балетный спектакль, нужно читать музыку. Мне много лет говорили в Вене, что я должен учиться быть дирижером. И в конце концов в этом году мне позвонили и сказали: "Приезжай в Вену, у нас есть оркестр. Мы тебе устроим 13—14 репетиций для подготовки репертуара. Посмотрим — получится или нет?" Мне кажется, что получилось. В июне состоялось мое первое выступление с оркестром Пале Аусберг.

— Мои вам самые искренние поздравления. Какой у вас репертуар?

— Я начал с «Аполлона Мусагета» Стравинского, затем была «Серенада» Чайковского, симфония Гайдна «Охота», два концерта Моцарта, Третья симфония Бетховена, Первая симфония Прокофьева.

— Эти произведения вы исполняли только в Вене?

— Нет. И в Греции, и в Италии. Перед австралийскими гастролями я был в Болгарии, репетировал с оркестром Пловдива и Русе «Спящую красавицу» и «Щелкунчика». У меня хватило времени сделать пролог, па-де-де и второй акт «Щелкунчика», который для меня очень важен. Он самый магический. Мне бы хотелось поработать с русскими оркестрами. Уже есть предложения.

— Музыку каких композиторов вы хотели бы исполнять в большей мере?

— Трудно сказать, кто самый любимый композитор. Невозможно. Хочется играть и Стравинского, и Штокгаузена, и Айвза. На музыку Чарльза Айвза в 1985 году я сделал для труппы Парижской Оперы балет «Вашингтон-сквер». Это спектакль на целый вечер.

— И все-таки у вашегo сердца и души есть привилегии в музыке?

— Чайковский. Он выигрывает. К его музыке нельзя оставаться равнодушным. И, конечно, если хорошо дирижировать Моцарта, то это счастье. И Бетховен! Такая приходит эйфория, такой адреналин...

— Рудольф, о чем вы сейчас мечтаете?

— Скоро я должен ехать в Болгарию. Мне там дают возможность работать с оркестром. И я уже начал репетиции «Петрушки» Стравинского. Нужно понемножку грызть партитуру, такт за тактом.

— Каковы ваши творческие планы на будущее?

— Сейчас я еду дирижировать в Вену. В Пале Аусберг у меня будет концерт вальсов. С Венским оркестром я, может быть, появлюсь в «1001 ночи» Штрауса как махараджа. Так этого там хотят. В 1992 году я должен был ставить балет «Ундина» на музыку Хенце во Флоренции. Но там вдруг «исчезли» деньги, так что это отпало. В Неаполе будет поставлена моя версия «Щелкунчика». Недавно я там сделал «Золушку». В Милане у меня будут три постановки на музыку Чайковского: «Спящая красавица», «Шелкунчик» и «Лебединое озеро» (версия 1990 года). Они уже раньше шли в театре «Ла Скала» в моей редакции. Первые две были сделаны в 1966 и 1969 годах, поэтому их нужно будет возобновить. В последующие шесть лет «Ла Скала» хочет ставить мои балеты — по одному ежегодно. В их числе — «Золушка» и «Ромео и Джульетта». Последний я уже ставил для этого театра в 1980 голу.

— Попутный вопрос: что вы думаете о возобновлении старых классических спектаклей с новым оформлением?

— Если талантливо, то это нужно делать. Матс Эк заново поставил «Жизель». Это чудный спектакль.

— Майя Плисецкая мне сказала в Мадриде то же самое .

— Матс Эк скоро покажет в Париже свой новый балет. В январе я буду дирижировать в Вене, потом в Польше, Софии, Зальцбурге, Будапеште, Пльзене. В Берлине будет поставлена моя «Спящая красавица»». Недавно я получил приглашение от мэра Москвы Гавриила Попова принять участие в новогоднем концерте. Почти отменив мои выступления в Вене, я все-таки позвонил в Москву и спросил, получается ли этот концерт. Оказалось, что нет. Так что моя поездка в Россию сорвалась...

Мне с Рудольфом хотелось говорить и говорить... Но это было уже абсолютно невозможно — начинался его спектакль «Ромео и Джульетта». Открылся занавес, и оркестр, набирая прокофьевскую мощь, заглушил последние слова моего доброго и искреннего собеседника. Виктор Игнатов, Париж